倒れたアンテナは再利用できる?

倒れたアンテナが特に変形していない場合はそのまま再利用できることもあります。

極端に言うと、たとえ変形していても電波受信にはそのまま使える場合もあります。

ただし、変形したアンテナは破損しやすく、その後の強風などでアンテナの一部が飛んでいき、周りに被害を与える場合もあります。また、アンテナが倒れた時にアンテナ線の接続口などに水が入った場合など、近い将来錆による劣化が起き、断線することにより受信障害が起きる可能性もあります。

ブースターが屋外に設置されていた場合、倒れてしまうと同様に水が入ったり、防雨カバーが破損して、その後雨水がしみ込んでしまう場合があります。

地デジ専用ブースターの場合は、再利用する場合も雨のかからない屋内に移設するなどの方が安心ですが、できれば新しいものに取り換えた方がいいでしょう。

いわゆる

700MHz対策(携帯電話の周波数拡張に伴う地デジ受信障害対策)以前のブースターでは、まれに干渉の影響が残ることがあります。気になる場合は対策品への交換をご検討ください。

また金具がさびていると綺麗に脱着できない場合もあります。

アンテナ全体が傾いた程度であれば、そのまますべて再利用しても構わないと思います。

アンテナが倒れてもテレビが映っていることも

電波のいい場所ではアンテナが倒れた状態でも今までと変わらずにテレビが視聴できている場合があります。

うちは強風の被害を受けなかったのかも、と安易に考えず、屋根の上にアンテナがある場合は強風、台風の後には必ず目視で状態を確認しましょう。

常に気を付けていることで、倒壊前のワイヤーのたるみや断線などの早期発見にもつながります。

アンテナが倒れたら屋根の破損も確認!

アンテナが倒れてしまった場合、その衝撃で屋根の一部が破損してしまう場合があります。

和瓦、スレート瓦など、金属以外の屋根はすべてその可能性があると思った方がいいでしょう。

また、アンテナ自体が倒れてしまうような強風ですので、瓦がずれたり、はがれてしまっている場合もあります。

弊社は屋根の専門会社ではありませんが、アンテナの補修の際は屋根の破損がないかもできる限り目視で確認させていただいております。

アンテナの倒壊でお伺いした家で、スレート瓦が風ではがれてしまっていました

アンテナの倒壊でお伺いした家で、スレート瓦が風ではがれてしまっていました

※屋根の補修の手配などは原則行っておりません。押し売りはありませんのでご安心ください。

アンカーを引き抜いたら防水処理を

屋根の上のアンテナは一般的にワイヤー(支線)で支えられています。

このワイヤーを固定するためのアンカー(支線アンカー)が破風などに打ち付けられていることがほとんどですが、アンテナを撤去する際にはこのアンカーをどうするか考えます。

しっかりと刺さっていて、邪魔にならないようにできるものであればそのままでもいいですし、邪魔であれば途中からカットしてしまってもいいでしょう。

抜けかかっているものに関しては、打ち込むか、ゆるい場合は引き抜いてしまって防水処理をするのがいいでしょう。

以下の事例はゆるくて浮いていたアンカーを引き抜き、穴の周りを簡単に掃除し、仕上げに屋外用変性シリコンコーキングで防水処理を行ったものです。

アンカーが緩かったため、浮いてしまっています

アンカーが緩かったため、浮いてしまっています

アンカーは手で簡単に引き抜けました。穴の周りは表面が少しはがれています

アンカーは手で簡単に引き抜けました。穴の周りは表面が少しはがれています

防水処理前にアンカーの周りの破片を軽く落とします

防水処理前にアンカーの周りの破片を軽く落とします

仕上げに屋外用変性シリコーンコーキングを塗り付けて防水処理をします

仕上げに屋外用変性シリコーンコーキングを塗り付けて防水処理をします

実はアンテナは大きくて重い

普段は気にならないと思いますが、屋根の上に立っているアンテナは実際はとても大きな金属の塊です。

軽いアルミでできているものがほとんどですが、アンテナマスト、屋根馬、ワイヤー、アンテナケーブルなどすべて合わせるとそれなりの重さになります。

アンテナマストの直径、長さなどにもよりますが、一般的な事例では以下のようになります。

- アンテナ本体 標準20素子タイプ(UA20) 0.98kg

- アンテナマスト 32mmタイプ1.8m(AM18321H) 2.4kg

- 屋根馬 溶融亜鉛メッキ(MH35ZT) 1.5kg

- 支線 ステンレス1.6mm 約60m 1kg

上記合計 約6kg

これに支線リングやアンテナケーブル、ブースターなど、場合によってはマストが倍の長さになったりアンテナが複数設置されている場合もあります。

上記の組み合わせで

重量は約6kg(ボーリングの13ポンドボール程度)、大きさは幅が約1.4m、高さが2.2m程度になります。

アンテナマスト1.8mにアナログのアンテナと地デジのアンテナが設置されています

アンテナマスト1.8mにアナログのアンテナと地デジのアンテナが設置されています

3.6mのマストにアナログのアンテナと地デジアンテナが設置されています

3.6mのマストにアナログのアンテナと地デジアンテナが設置されています

アンテナが隣の家の車を傷つけてしまった

6kg程度のアンテナが屋根から落ちてきた場合、家のすぐ横にあるのは?

ベランダや庭であればまだいいのですが、車庫だった場合、それもお隣の家の車庫だった場合は大変です。

アンテナは重いだけではなく、とがっていて形状も複雑です。

車にかすっただけで十分な傷をつけてしまうことでしょう。

この場合、補償はどのようになるのでしょうか。

台風・竜巻などの自然現象に起因する損害は、法律上一般的には個人に損害賠償責任が生じません。そのため、火災保険の風災などによる補償対象になることは通常ありません。ですが、個人に賠償責任が生じた場合は、保険による補償の対象になることもあります。

本来は、その車の持ち主(隣の家)が加入している火災保険などで補償してもらう内容となります。

とは言え、なかなか知らんぷりというわけにはいかないと思います。

これがきっかけでご近所トラブルなんてことは避けたいですから、普段からアンテナが倒れそうになっていないかのチェックが必要です。

アンテナが倒れたら隣の家にも伝えておこう

アンテナが倒れてしまった場合、折れたアンテナの一部やアンテナそのもの、破損した瓦などが落ちてくる可能性があります。

速やかに撤去作業を手配するだけではなく、ご近所の方にも一声かけておくといいでしょう。

お隣の家からアンテナがぶら下がっているのを目にしたら不安になりますよね。でも〇日後に撤去予定です、と言ってもらえるだけでも少し安心できるのではないでしょうか。

また、2次災害の予防としても、ご近所の方に伝えておくことが大切です。

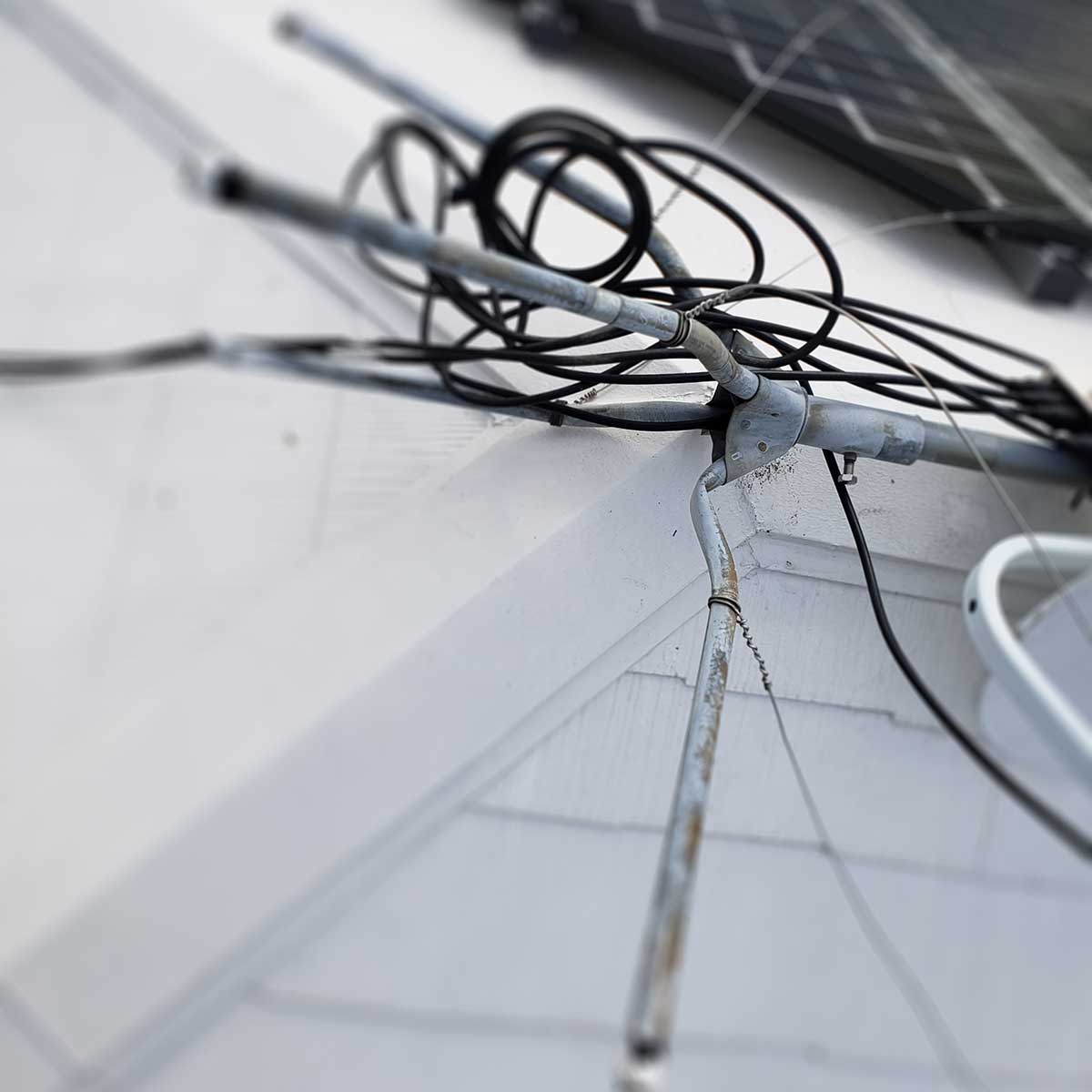

ベランダに落下したアンテナは、撤去までの間にこのように仮固定しておくと2次被害を最小限に抑えることができます

ベランダに落下したアンテナは、撤去までの間にこのように仮固定しておくと2次被害を最小限に抑えることができます

アンテナ修理・補修業者を選ぶときの注意点

できる限り工事に精通している業者を

アンテナ工事業者は多くいますが、新築専門などの工事業者や設立から間もない業者もあります。

アンテナの補修は新規に設置するよりも深い知識や技術がないと二次被害を招く場合もありますので業者選びは慎重に行いましょう。

きちんとした請求書や伝票、領収書を発行できる「会社」

保険を適用させる場合に、個人が補修したものでは補償されない可能性が高いです。

一般的に、工事会社が発行した工事伝票や請求署、それに領収書などが必要となります。

個人か法人かわからないところで工事をすると、いざというときに保険が適用されない可能性もありますので注意しましょう。

保険適用のために協力的であること

前述した「後からの保険請求」などを行うとき、工事の書類や領収書を紛失してしまっている場合もあるかもしれません。ですが、工事会社によっては再発行やコピーの送付を行ってくれる場合があります。

また、工事前後の写真(

特に倒壊したアンテナの撤去前の写真)などを提供してくれるかどうかなど、工事の前に確認しておくといいでしょう。

領収書などを紛失するとそもそもの工事保証も受けられない、といった会社の場合は書類の再発行なども行っていただけないと考えた方がいいでしょう。

弱みに付け込む業者を頼らない

被災した身としてはいち早く何とかしたいという気持ちはありますが、対応が横柄であったり料金が通常よりも高くなるような業者は要注意です。

きちんとした補修が行われなかった場合でも、手直しをしてもらえないなどさらなるトラブルに見舞われることもあります。

被害を受けないためのアンテナ工事

壁面設置のアンテナに変更する

現在ご新築では主流となりつつあるアンテナ設置方法です。

デザインアンテナ、フラットアンテナ、平面アンテナ、等と呼ばれるアンテナです。

壁面にビスで固定するのが一般的で、風災に対して非常に強い設置方法です。なかにはマストの先端に設置する施工事例も見受けますが、こちらは八木式アンテナよりも重く、風の抵抗も受けやすいため、弊社では非推奨の設置方法となります。

マストで高く上げる場合は、フラットタイプではない小型のデザインアンテナを設置するといいでしょう。

地デジアンテナはマスプロ電工のU2SWLA20、4K8K対応BSアンテナはDXアンテナのBC453S

地デジアンテナはマスプロ電工のU2SWLA20、4K8K対応BSアンテナはDXアンテナのBC453S

アンテナを屋根裏に設置する

屋根裏にマスプロ電工のスカイウォーリーを設置しました

屋根裏にマスプロ電工のスカイウォーリーを設置しました

条件が良ければ屋根裏への設置工事もお勧めです。

上記の事例では、ベランダに設置するよりも良好な電波が受信できました。

施工事例でも多くの屋根裏設置工事を紹介していますのでご参照ください。

BSアンテナは屋根の上に設置しない

BSアンテナは壁面に設置することで強風でずれるリスクを減らすことができます。

また、BSアンテナと地デジアンテナがまとまって屋根に設置されていたために、強風で倒壊してしまったという事例もあります。

BSアンテナと一緒に小型の地デジアンテナを設置することで、コンパクトにまとめることもできますので、BSアンテナは壁面設置を検討してみるのもいいでしょう。

また、ベランダが南西に向いていない場合でも、屋根越しに電波を受信できるようにBSアンテナを設置することも可能です。

地デジアンテナはサン電子のSDA-5-1、4K8K対応BSアンテナはDXアンテナのBC453S

地デジアンテナはサン電子のSDA-5-1、4K8K対応BSアンテナはDXアンテナのBC453S

屋根越しに電波を受信できるように、BSアンテナ本体を屋根の上に出るように設置

屋根越しに電波を受信できるように、BSアンテナ本体を屋根の上に出るように設置

屋根上のアンテナ配線に工夫を

屋根の上にアンテナを設置した後、アンテナの配線をどのように引き回すかの判断は非常に難しいと言えます。

屋根の上に転がし配線をすると、アンテナ線が劣化するという人もいますが、高品質のアンテナケーブルを使用していればだいぶ劣化のリスクを減らすことができます。

それでも屋根の熱がケーブルに影響しないように、アンテナを支えている支線にケーブルをまとめる設置方法も多く見かけます。

しかし、これはケーブルの重みにより支線のたるみを招き、その結果長い期間風で揺れ、摩擦などでワイヤーが切れてしまいアンテナが倒壊するリスクがあります。

転がし配線の注意点

転がし配線は、屋根の熱により、ケーブルの外装が劣化してしまうリスクがあります。また、転がし配線が風で揺れるような状況では、屋根でこすれて外装に穴が開いてしまい、ケーブル内に水が浸入してしまう可能性があります。

なお、数年前の豪雪では、屋根の上を斜めに横切る転がし配線に、一度溶けて氷になった雪がケーブルを引っ張り、アンテナを倒壊させてしまった事例が多くありました。

そのことを考えると、アンテナケーブルを屋根上に転がし配線する場合は、以下の内容に注意するといいでしょう。

- 屋根上の配線は垂直方向に配線する

- 風で揺れないようにある程度のテンションをかけて配線する

- 可能であればケーブル保護カバーなどを使用する

- 可能であれば日の当たりにくい場所を通す

また、アンテナケーブルをワイヤー(支線)に絡める場合は以下の内容に注意するといいでしょう。

- アンテナを支えるワイヤーを2段にする(もしくはケーブルを絡めるワイヤーは別に一本用意する)

- 無駄に巻きつけずにできるだけ短くする(ケーブルの重みを減らす)

なお、弊社ではワイヤーに絡める方法は非推奨とさせていただいており、2018年9月以降は屋根上配線はケーブルカバー(コルゲートチューブ)を用いた配線を標準とさせていただいています。

アンテナが倒れる前に今すぐ確認

ワイヤーのたるみがないか確認

ワイヤーがたるんでいると、アンテナが風であおられた時に、ワイヤーのつなぎ目などが大きく振り回されるばあいがあります。

すると、ワイヤーのつなぎ目に負荷がかかり、ワイヤーが破断してしまう場合があります。

針金を道具なしで切ろうとしたときに、何度も折り曲げて切ることがありますよね。それと同様の現象が起きます。

また、アンテナマスト(縦の棒、ポールともいわれる)が細い場合、ワイヤーがたるんでいるとマストが折れ曲がる場合もあります。

アンテナが傾いていないか確認

アンテナが傾いている時は、アンテナが倒れる前兆です。

アンテナを支える屋根馬がずれた場合と、屋根馬が変形した場合があります。

屋根馬が変形している場合は倒れるのは時間の問題ですので、すぐに補修工事を手配しましょう。

台風で屋根馬が折れ曲がり、倒れてしまったアンテナ

台風で屋根馬が折れ曲がり、倒れてしまったアンテナ

また、マストが途中から曲がってしまっている場合は、次にまた強風が吹いたときに大きな事故につながる場合があります。

速やかに撤去した方がいいでしょう。

アンテナの向きが動いていないか確認

アンテナの向きが動いてしまっているだけであれば、倒壊の危険は少ないと言えます。

地デジアンテナの向きが動いてしまっている場合は、一部のチャンネルの映りが悪い、などの症状が出ます。

アンテナ本体の固定ボルトが緩かった場合、アンテナ本体の向きを直して再固定すればいいのですが、屋根の上に立って手の届かない高さに設置されている場合は一度アンテナを倒さなくてはいけないこともあり、やや大掛かりな工事になる場合があります。

アンテナマストを固定するボルトが緩くて、マストごと向きがずれている場合は、アンテナの足元で作業が終了することもあり比較的簡易的な作業で終了できる場合があります。

BSアンテナの向きがずれている場合は、すぐにすべてのBS放送(CS放送)が映らなくなります。

BSアンテナはアンテナの足元につけることが多く、この場合は簡易的な補修で直せる場合があります。

ただし、いづれにしても固定のボルトが錆びている場合、微調整などができない場合や、回すとボルトの頭がもげてしまうなどの場合もありますので、古くなったアンテナは入れ替えも想定しておくのがいいでしょう。

細いマストを長く伸ばすと、この写真のように曲がってしまう場合があります

細いマストを長く伸ばすと、この写真のように曲がってしまう場合があります

他社様で設置したアンテナで、このように曲がってしまっているものもありました。

細いマストで無理やりフラットタイプのアンテナを設置するのも危険です

細いマストで無理やりフラットタイプのアンテナを設置するのも危険です

アンテナが風で揺れないか確認

今まで何ともなかったアンテナが風で揺れるようになってしまった場合、ワイヤーの一部が切れたり緩んでしまった可能性があります。

出来れば早急に補強工事などを手配しましょう。

100%保険で直せる、という詐欺に注意

災害後には詐欺業者が横行する

被災してしまった方は、すぐにでも直したいと思われるのが当たり前です。また、精神的にも疲弊してしまって、判断力が落ちてしまっている場合があります。

残念ながら、そんなところに付け込んで一儲けしようという業者は後を絶ちません。

大変な時ではありますが、冷静になって、何かおかしい点はないか、よく考えましょう。

保険でまかなえる範囲は広いが、ついでの補償はない

台風で被害を受けたものについて、火災保険では広い範囲で補償してくれることが多いです。

ですが、屋根の経年劣化などは補償の範囲外となります。

これは火災保険に限ったことではありませんが、保険適用範囲の修理のついでに、別の場所の修理も保険でまかなおうとするのは違法です。場合によっては詐欺となり罰せられます。これは修理を行った業者だけではなく、修理を依頼した被災者もその罪に問われる可能性があります。

「屋根のここもついでに保険でやっちゃいましょう!」なんて言われると、サービスがいい、お得だ、なんて思うかもしれませんが、その時点でその業者のモラル、法令遵守の意識が低いことがわかります。

また、「保険会社には『〇〇〇〇』と言えば大丈夫です」などと言われて保険会社に嘘の報告をした場合、後日返金を求められたり、裁判になることもありえます。嘘の報告をすると被災者自身が詐欺に加担したととらえかねませんのでご注意ください。

保険でまかなえるからと、通常より高額の請求をされる

「どうせ保険でまかなえるので」とか「〇〇円以上の工事じゃないと保険が適用されないので」などといって、通常よりも高額の請求を行う場合があります。

火災保険は、契約通りに保険金を支払ってくれますが、どんな場合でも必ず保険金が下りるというわけではありません。

これも前項のように、通常よりも高い金額で請求したという事実が、不正だと見なされれば保険金が下りない可能性もあります。

そうすると結局高い金額を自腹で支払うことになります。

そもそも、そういう業者が誠実に工事を行って、その後のアフターフォローもしっかりと行ってくれると考えられるでしょうか。

国民生活センターでの情報

2014年6月27日、国民生活センターから以下のような注意喚起がされています。

「業者が突然自宅に訪問してきて、『保険金を使って自己負担なしで住宅を修理しないか』と言われて契約したが、信用できるか」といった相談が全国の消費生活センターに多く寄せられています。中には、「工事内容があいまいなまま強引に工事を始められた」「解約しようとしたら高額な解約料を請求された」といったトラブルも生じています。

国民生活センターでは2012年12月にこのトラブルについて注意喚起しており、また一般社団法人日本損害保険協会などからも注意が呼びかけられていますが、それ以降も相談が増えていますので、十分にご注意ください。

- 【事例1】 「保険金を使えば自己負担は一切かからない」と勧誘されて契約したが、よく考えるとおかしい

訪問してきた業者に雨どいが壊れていることを指摘され、「火災保険の保険金で屋根の修繕ができる」と勧められた。「保険金を使えば自己負担は一切かからない」という説明だった。屋根を点検され、50万円の見積書を渡された。また、保険会社に保険金を請求して下りた金額で工事をするという契約をした。保険金を請求してみたところ、8万円ほど下りることになったが、よく考えると50万円の見積もりを出しておきながら8万円で工事ができるのはおかしいと思う。解約したい。

(2013年12月受付 70歳代 男性)

- 【事例2】 業者の対応に納得できないので解約したいが、解約料が高額

業者から「火災保険で住宅工事可能」と言われて、雪害で傷んだ屋根と内装の修繕を依頼した。業者と取り交わした書面には、「保険金が出たら速やかに全額を業者に振り込む」「お客様都合で工事しない場合、10%を調査費用として支払い、30%を違約金として支払う」などと書いてある。保険金額が決まってからその金額内で可能な工事をするので、全額を業者に支払うことになっているが、工事前に全額を払うのは納得できない。内装工事も依頼しているが、工事の詳細が分かる書面もなく、クロスの打ち合せもない。業者は「今と同じようなクロスにするので、特段の打ち合わせは不要」「全額が振り込まれ次第、工事を進める」とのことだったが、工事内容について事前の打ち合せがないのは不満。対応に納得できないので解約も考えているが、解約料が高額で、どうしたらよいか迷っている。

(2013年11月受付 20歳代 女性)

- 【事例3】 強引に工事を始めようとするなど業者の対応がおかしい

数日前、リフォーム業者が訪問し、屋根の工事を勧めてきた。「火災保険、地震保険に加入していれば保険で直せる」と言う。屋根が浮いてしまっている部分があり、以前から修理したいと思っていた。保険会社が来訪し、リフォーム業者立ち合いで査定を受けた結果、屋根と外壁等で110万円程度の保険金が下り、1週間くらいで口座に振り込まれるとのことだった。リフォーム業者は、翌日に見積もりを出して早々に工事を始める予定だと言う。あまりに急なので不審に思い、「見積もりの日程を少し後にしてほしい」と言ったところ、業者は「今まで足を運んで頑張ってきた私の努力と時間はどうなるんだ。早く進めさせてくれないと困る」などとしつこく言ってきた。保険会社の質問事項に対する答え方のマニュアルのようなものを受け取っていることや、契約を急がせる業者の対応は何となくおかしい気がする。まだ契約はしていないので断りたい。

(2013年9月受付 50歳代 男性)

契約してからやっぱり怪しいと思ってクーリングオフしたい

クーリングオフという言葉は非常に有名で、多くの人が知っていますが、実際にその内容を熟知している人はほんのわずかです。

クーリングオフは何でもかんでも適用できるということではないのです。そのため、契約は慎重に行う必要があります。

クーリングオフの適用除外

クーリングオフは一般的に「訪問販売」などで、消費者がよく内容を理解しないまま契約してしまったものを、頭を冷やし再考する機会を設けるための制度です。

通販などは本来クーリングオフの対象外なのですが、イメージと違う、効果が感じられなかった方への返品を受け付けます、といった内容を「クーリングオフ」という言葉を用いて説明する事例があったため、これを混同して「通販、ネット通販もクーリングオフできる」と勘違いしてしまうことがあります。

また同様に「外壁補修工事などの訪問営業がクーリングオフできる」という情報が「外壁補修はクーリングオフできる」「自宅に訪問してくる工事はクーリングオフできる」などと歪曲されて認知されている場合があります。

一般的に消費者(購入者)が自宅への訪問を要求したことにより、販売業者が自宅を訪問した場合は、クーリングオフの権利行使ができないとされています。これがクーリングオフの適用除外です。

ただし、場合によっては上記の場合でも適用除外とならないケースもあるそうなので、トラブルに巻き込まれそうだと感じた場合は速やかにしかるべきところに相談しましょう。

まとめ

台風は屋根の上のアンテナが真っ先に被害をもたらしかねませんが、被害を回避するためのアンテナ工事の工夫があります。

アンテナ工事は、知識、技術、信頼のある工事会社にお願いしましょう。

万が一被害に遭ってしまった場合は、焦らずに、きちんと情報を整理して、しかるべき対処を行う必要があります。

また、火災保険はその名称から、火災による被害にのみ適用される保険のように思われますが、台風や大雪にも補償があります。

被災した家屋やアンテナの修理は突発的で、思いもよらぬ出費となりますが、保険を使うことで軽減できることがあります。

保険を使った修理に関しては、詐欺会社が多く存在します。また災害にかこつけて不誠実な請求をしてくる会社もあります。

長く使う家屋だからこそ、誠実な会社と付き合っていくことが大切なのでないでしょうか。

不誠実な会社との付き合いは、生活の質を下げてしまいかねません。

長いコラムとなりましたが、少しでもご参考になれば幸いです。

各保険会社の台風被害解説ページ