マンションはその規模に関係なく、屋上にアンテナを立てている場合とCATVで受信している場合があります。

もしCATVで受信しているなら、東京都および近郊であれば受信できる可能性は高いです。それでも受信できていない場合は屋内の配線に不具合(接触不良など)があるかもしれません。

アンテナを立てている場合、2011年のアナログ波終了までに地デジアンテナ(UHFアンテナ)を設置されているはずですが、実はアナログ停波時には東京スカイツリーはまだ開業していませんでした。そのため、当時は東京タワーにUHFアンテナを向けているところが多かったのですが、東京スカイツリーが開業し東京タワーの地デジが停波した後もアンテナの方向を直していない建物が数多くあります。

アンテナの方向がずれているので、最大限電波を受信できておらず、他の放送局より電波の弱いMXTVだけ受信がうまくできていない可能性があります。

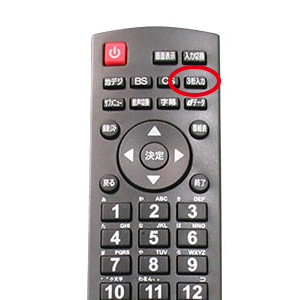

今のマンションで使い始めてから、まだ初期設定を行っていない場合はチャンネルスキャンをやってみましょう。

新しい場所で最初のスキャンは「初期スキャン」です。

アンテナの方向がずれているのであれば、しっかりと東京スカイツリーに向けていただくのがいいのですが、住人一人の意見で公共施設の改修を行うことは難しいかもしれません。

東京タワー時代のアンテナのままだった場合、東京スカイツリーからの電波に変わることで電波の受信状況は大きく変わっているかもしれません。ブースターを適切に調整することで受信状況が大きく改善する可能性はあります。なおアンテナの方向調整を行った場合は原則としてブースターの調整が必要です。

現在東京スカイツリーから発信されている電波は、物理チャンネルでU16chがMXTV、U21~25chが広域民放、U26~U27chがNHKです。現在当社で扱っているものの中にU21~U27chの電波を少し弱めるフィルターがあります。こういうもので電波を調整し、ブースターで微調整を行うことで受信環境が改善できる場合があります。

基本的にこれは意味がありません。MXTVだけ電波を強くできるわけではないので、他の問題なく受信できているチャンネルが定格出力オーバーになって結局ノイズが増えて映らなくなります。

もし全チャンネルの受信が不安定な場合は、一度室内の配線に問題がないか確認してみましょう。もし問題がないならマンション自体の受信に問題がある可能性が強いので(できればご近所の方と確認したうえで)管理会社に改善をお願いしましょう。その際にMXTVの受信も最大化したいと伝えるほうがいいでしょう。

可能性は非常に低いですが、室内の配線に前述のMXTV(実際にはその他の電波)を調整するフィルターとブースターの組み合わせで改善できる場合もあるでしょう。

例えばブロックノイズが入るのを改善したい場合などがそうです。その場合はフィルター+前置ブースターなどの、低ノイズのブースターを使うのがいいでしょう。

その他改善方法についてはこちらも参考にしてください。

一回押すとBS265(BSよしもと)が映る場合、続けて押すことでBS263(BSJapanext)、BS260(BS松竹東急)が選択できる場合があります。

テレビの設定によってはBS256やBS841に変わってしまう場合もありますので、その場合は以下の別の方法を試してみましょう。

新しいチャンネルはBS260,BS263,BS265ですので、番組表から左右のボタンでチャンネルを選択しましょう。

ここで上の例のようにBS256より大きなチャンネルが出てこない場合がありますが、その場合はテレビの設定変更やリセットなどが必要になる場合もあります。

よくわからなければ次を試しましょう。

テレビやメーカーによって操作は変わりますが、設定メニューの中からリモコンの設定チャンネルを変えることができます。

例えばリモコンの9や10に割り当てられているWOWOWやスターチャンネルを見ていない(契約していない)場合は、このボタンにチャンネルを割り当てるのも便利かもしれませんね。

BS Japanext(ジャパネクスト)はアプリでも視聴可能です。

スマートテレビの場合はテレビのアプリで、その他amazonFireTV StickなどでBSJapanext アプリをダウンロードできます。

スマートフォン用アプリ「つながるジャパネット」についてはこちらを参照してください。

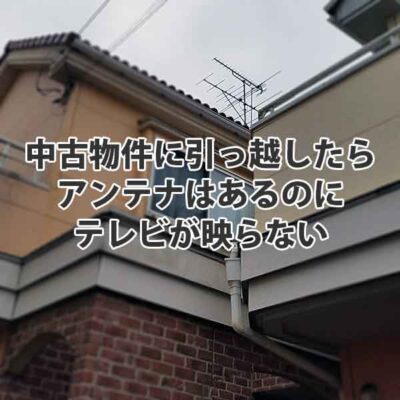

中古物件に引っ越した際、テレビが映らなかった場合にやるべきこと、点検のポイントを紹介します。

可能であればここを確認することが重要です。アンテナで見ていたのか、それともCATVや光ケーブルで見ていたのかによって状況は大きく変わります。

アンテナの場合はそのまま映ることが多いのですが、それでも映らないという場合、原因はかなり限定されます。

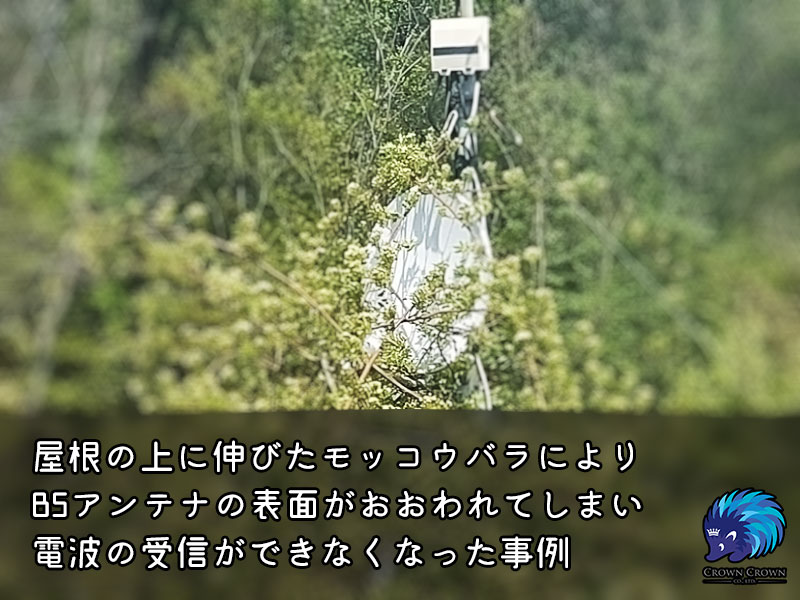

点検依頼でもこういった事例がときどきあります。

CATVや光ケーブルなど要するに有料のサービスでテレビを視聴していた場合は、原則として引き継がれません。同様に有料サービスを申し込むかアンテナ工事を行う必要があります。ただし、いくつか例外があります。例えば当初アンテナでテレビを視聴していた方が途中からCATVなどに切り替え、引渡し前にCATVの解約を行った場合、CATVの工事の方がもともとあったアンテナに配線を繋ぎ変えてくれている場合があります。この場合はそのままそのまま視聴できる可能性が高いです。

前項と重なる部分もありますが、アンテナが設置されているかは重要です。今はもう少なくなりましたが、アンテナはついているけどよく見るとアナログの時のアンテナしかたっておらず、地デジアンテナは設置されていない、ということもあります。これは、以前の住人が地デジ化する前に引っ越してしまい長年空き家になっていたケースや、地デジ化前にCATVや光ケーブルに切り替えたものの、アナログアンテナを撤去せずに残していた場合などが考えられます。

ともかく、ここで地デジアンテナが設置されていなければアンテナ工事か別途有料サービスの申し込みが必要です。

なお、パッと見てわからなくても、地デジアンテナは屋根裏に設置されているという場合もあります。

また、CATVで地デジを視聴し、自前のBSアンテナでBSをご覧になっているケースもあるので、BSアンテナだけは設置されているという場合もあります。

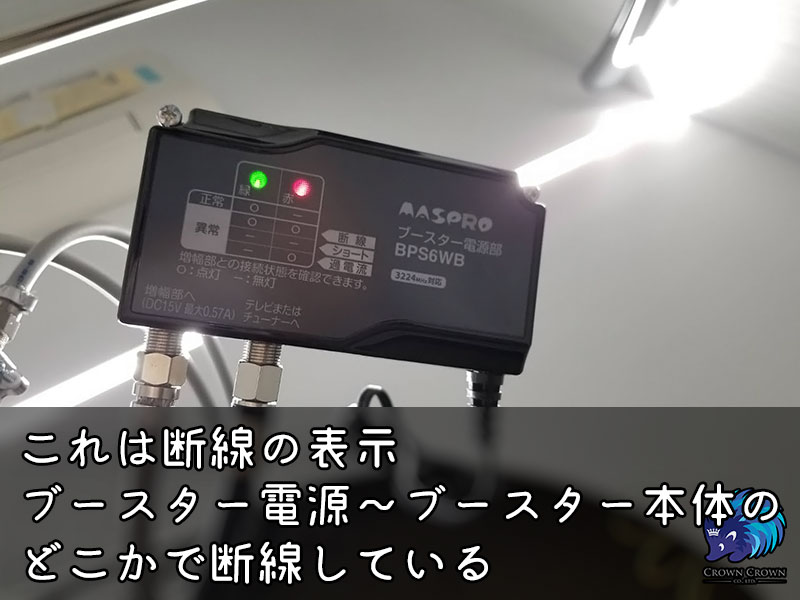

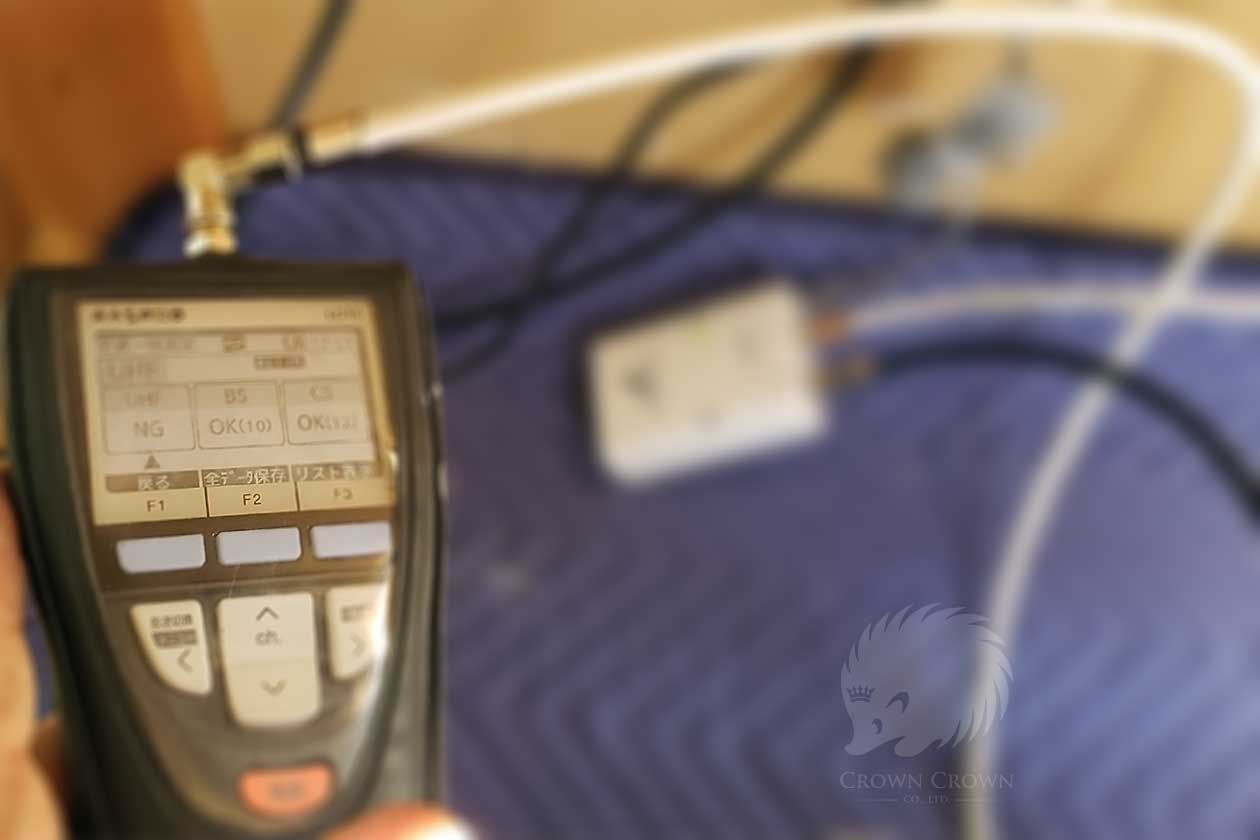

アンテナが設置されている場合の話ですが、ほとんどの場所でブースターは設置されていると思います。以前に点検に伺った事例でもブースターは設置されていたのですが、この写真では確認できませんね。

アンテナの足元に設置されているのですが、近くから見上げても屋根に隠れて見えないことが多いです。最近はアンテナのすぐ近くに地デジブースターを設置するメリットが少ないため、電源と一緒に分配器の近くに設置されていることが多いです。これは分配器がユニットバスの天井点検口の中に電源とともに設置されていたりすることで、設置しやすくなったという背景も関係します。逆に言うと、地デジアンテナだけなのにブースターが屋外に設置されているということは、分配器の近くに電源がなかったり、そもそも分配器がない(昔はアンテナ端子を数珠つなぎに配線するのが一般的でした)、分配器までアクセスできない(点検口からアクセスできないような屋根裏の中に設置されているなど)、または電波が非常に弱いなどが考えられます。

写真の事例ですが、まさにこのパターンでした。

分配器はユニットバスの上に設置されていたのですが、そこにブースター用の電源が設置されていませんでした。

そうすると、おのずと原因が絞れてきます。

写真のケースについてはもうすでに原因が絞れているのですが、引き込み線の状態を確認することもヒントとなります。

引き込み線がアンテナにつながっている、もしくはつながっていそうだという場合で、ここまでの条件でも絞れていない場合は総点検が必要になる場合もあります。

中にはCATVのように外部から有線がつながっているという場合もあります。それなのにテレビが映らないのであれば有線のサービス(物理的なアンテナ線というだけではなく)が建物側ではないところで切断されていると考えられます。有線が必ずしも有料のCATVとは限らず、マンションなどの電波障害補償で供給されているものや地域で立てている共同アンテナからの接続ということもあります。

この無償の有線接続の場合も、もとで切断されているのではなく、写真の事例と同様の原因ということもあります。

写真の事例ではブースターの電源がなくなってしまっていました。

前述したように、ブースター電源がユニットバス上(分配器設置場所)になかった時点でほぼ決まりなのですが、以前の住人はブースター電源を部屋の中に置いていたと考えられます。そうすると、引越しの時にテレビ関連機器だと勘違いして一緒に持って行ってしまうということがたびたび起こります。

それであれば、現在設置されているブースターに対応する電源を設置してあげれば解決です。

一般的には15Vなのですが、以前の八木アンテナ(現在の株式会社HYSエンジニアリングサービス)が販売していた地デジブースターは20Vのタイプがあるので注意しなくてはいけません。

どこかのアンテナ端子(もしくは直接引き込まれている線の場合もあります)から電気が流せる(送れる)ようになっているはずなので、一カ所ずつ電源をつなげて、テレビが映るかを確認すれば解決です。

ご自身で解決させたいという場合に、ブースターの電源は手に入りにくい、という場合に裏技があります。

それは、テレビの「BSコンバーター用電源」を利用するやり方です。

電源が流せる端子から、通常はテレビ(もしくはレコーダー)の地デジ入力にアンテナ配線を差し込みますが、この配線を分波器(もしくは分配器)を使用して二股に分けます。その二本を地デジ入力、BS入力に差し込みます(※分配器の場合BS側が電流通貨端子になっていること)。そして、テレビまたはレコーダーの設定メニューから「BSコンバーター電源」をONにすればいいのです。

ただし注意点が三つあります。

一つは、ブースターが15Vタイプであること、もう一つはテレビの場合に「連動」ではなく「常時ON」が選べること、レコーダーが設置されている場合はレコーダーで行う(アンテナ線に最初につながっている機器)ことです。

テレビの場合はBSチャンネルを選択している時だけ、もしくはテレビの電源が入っている時だけ電源がONになるというものがあります。その場合この裏技は使えませんのでご注意ください。※電気が流れていないときは家全体のどのテレビも映りません。

なお、この方法を推奨するわけではなく、本来はブースターを丸ごと入れ替えるのが一番お勧めです。

ほとんどここまでで触れていることですが、今回のようにブースター電源が撤去されていた、ということ以外では以下のようなことが考えられます。

例えば県外などから引っ越しをした場合、電波塔が変わり、テレビの設定チャンネルを変更する必要があるかもしれません。その場合はテレビの設定メニューからチャンネルスキャンをすれば直ります。中にはNHKだけ映らない、なんてこともあります。例えば平塚中継局と東京スカイツリーでは民放キー局とEテレが同じチャンネル(周波数)なのですが、NHK総合が別チャンネルとなっています。ほかにTVKとTOKYO MXがトレードオフの関係にあります。(スカイツリーはTOKYO MXを発信しているがTVKは発信していない)

アンテナケーブルの断線の場合、下から見上げてもわからないことも多いのですが、屋根からアンテナ配線がぶら下がっているなど目視で確認できる場合もあります。

また、ブースターが故障している場合や、ブースター電源がつながっていないなどの場合は、テレビで電波状況を見てみると全く電波を受信していない表示になりますが、アンテナの方向がずれていたり、接触不良などの場合は、わずかながらでも電波を受信している表示になることが多いです。これはテレビの電波受信レベルなどでも確認することができ、多くのテレビのサブメニューボタンから確認できます。

おおよそ以上となりますが、この場合は原則として専門業者に見てもらうのが一番です。なお、長年人が住んでいなかった場合や、引越し直前にリフォーム、リノベーションを行った場合は配線がうまくつながっていないなどのトラブルもわずかながらに考えられます。

仲介業者、前の住人、リフォーム会社などと連絡が取れる場合は、以前の状況を聞いてみると解決の糸口になるばかりか、無料で対応してもらえる可能性もありますので、まずはそちらに連絡を取ってみましょう。

なかなか答えが返ってこなかったり、対応がいまいちだと感じた場合はお気軽に弊社までご相談ください。

中には、テレビの電源は挿したものの、アンテナ線を挿していなかったなんてこともあります。ご自身でつなげたことがない方は意外と気づかないこともありますね。

考えやすいのはレコーダー側のアンテナ配線の差込が間違っている場合です。よくあるのは

などです。

入力と書かれている端子に、壁からのアンテナ線をつなげます(電波が入ってくる)。そして出力(テレビへ、と書いている場合も)からテレビへ配線します。

これが逆になった場合はテレビでは問題なく視聴できていても、レコーダーでは録画がうまくいかないことがあります。

同様に地デジアンテナしか設置していないのにレコーダーのBS端子にアンテナ線をつなげてしまっている場合も同様のことが起こりえます。

ごくたまにレコーダーにはアンテナ線をつないでいなかったという事例も目にします。

関東のスカイツリーエリアなどでもそれほど気にする必要もないのですが、エリアによっては放送されているチャンネルが異なります。また同じチャンネルが視聴できるからと言って、実際の周波数(物理チャンネル)が異なる場合もあります。マンションなどではCATV(ケーブルテレビ)などが導入されている都合上、ケーブルテレビ用のチャンネルで視聴できている場合もあります。

環境が変わった時や新しく購入したときに、今の状況に合わせた設定を行っていればいいのですが、レコーダーのチャンネル設定(チャンネルスキャン)は見落とされがちです。

あらためてレコーダーの設定画面んでチャンネルスキャンをやってみるのもいいでしょう。ただし後述する「電波が弱い」場合においては、最悪受信から除外されてしまう場合もありますのでご注意ください。

これは録画も実はうまくいっている可能性のある事例です。レコーダーから再生されるメディアがきれいに映らないといった場合に考えられます。

HDMIケーブルやRCAケーブルがしっかりささっていない場合や、内部で断線しているまたはしかかっている場合に起こることがあります。

再生中にケーブルを軽く振ってみて映像が乱れるようなら、ケーブルがしっかりささっているか確認の上、そうであれば新しいケーブルに取り換えましょう。

レコーダーとテレビのチューナーの差によってこういった症状が出る場合があります。

テレビ画面などで電波受信レベルを確認してみてください。

視聴範囲ギリギリの場合、テレビとレコーダーのチューナーの性能や特性の差によって、片方では問題ないが片方では不具合が出てしまうことがあります。

電波レベルを上げる必要がありますが、必ずアンテナに問題があるとも限らず壁からレコーダーまでの配線に問題がある場合もあります。

レコーダー自体に何らかの不具合があるかもしれません。録画方法が複数選べる場合(HDDとBDなど)は両方で同じ症状が出るか確かめてみましょう。

どちらかのみ録画に失敗する、または異音や異臭がする場合は、メーカーや販売店に相談しましょう。

アンテナ自体に問題があるかもしれませんが、テレビは大丈夫でレコーダーでは問題があるというときは、主にアンテナ以外に問題があり、その多くは以下の対処で解決できると思います。

多くの場合はこの配線間違いです。

当社に寄せられるご相談の最も多い内容だと思います。

特にテレビは見えているのに録画がうまくいかない場合はレコーダー裏の配線に問題があります。

地デジとBSのさし間違いや入力と出力のさし間違いなどが多いです。

地デジと書いているところに2本のケーブルが挿さっています、ということが多いのですがその「地デジ端子」には入力と出力の区別があります。

壁とつながっているのは「(アンテナから)入力」、テレビとつながるのは「(テレビへ)出力」と書いている端子です。

レコーダーによっては書いてある説明の文字がどの端子なのか見づらい場合もあるので、しっかり正面から確認するか説明書で確認しましょう。

入力だと思っていた端子が出力だったということもよくありますので、ここで勘違いをすると挿し間違いに気づきにくいです。

特に先端のふたが開くタイプのコネクタの場合は、コネクタの内部で接続不良が起きることが多いです。また4K8K放送を視聴する際には電波漏洩や電波障害が起きやすいため原則使用しないこととなっています。また元々の電波が弱い場合は細すぎるケーブルや長すぎるケーブルによる電波の劣化が影響しますので、4Cや5C程度の太さのケーブルで長すぎず、両端が一体成型されているような(先端だけを取り外すことができない)ケーブルを使って配線し直してください。

スカイツリーの視聴エリア以外の場合や、そういったエリアからスカイツリーのエリアに持ってきたテレビやレコーダーの場合、チャンネルの設定がずれている場合があります。

都内でも23区以外の場所や神奈川県などでよくあるのですが、スカイツリーのエリアでもあるけれど他の中継局の電波がよりよく受信できるといったこともあります。

アンテナがどちらを向いていてどの電波を一番受信しているかにもよりますが、スカイツリーや中継局など複数の電波を受信している場合があります。

その場合テレビではチャンネルスキャン(や初期設定)を行うことによって正常に視聴できていても、レコーダーのチャンネルスキャンを忘れてしまっているときにこういった症状が出ることがあります。いくつか届いている電波のうち一番良好な電波を受信するよう(例えば東京スカイツリーよりもみなとみらい中継局、など)チャンネルスキャンを行いましょう。

アンテナ工事を行った工事会社や、当社のようなアンテナ工事専門会社に相談しましょう。

工事のご依頼やお問い合わせはお気軽に以下のボタンからお問い合わせください。

テレビの映りが悪くなった場合、他社様の工事の場合でも、弊社では手直し工事を承っております。

他社様工事の手直しにつきましては、救済サービスも行っております。

また、映りが悪くなる原因のうちのいくつかは、工事とは関係なく、場合によってはご本人様でも手直しができる場合もあります。

以下に事例を紹介しますので参考になさってください。

また、他社様施工の手直し救済サービスについては以下をご参照ください。

考えられる主な理由

考えられる主な理由

危険な作業、また専門の工具などが必要な場合は、弊社など専門会社にお任せください。

屋内の配線をまずチェックしてみましょう。以前はちゃんと映っていたという場合も、複合的な原因で映りが悪くなったという場合があります。(工事当初は電波が強かったので、配線が間違っていても映っていたが、最近電波がやや弱くなったため映りが悪くなった、という場合は配線を正常に直せば問題なく映る場合がほとんどです。)

また、アンテナケーブルの先端がプラスチックケースタイプのものは、ケーブルを引っ張ったりすることで内部で配線がショートしてしまうことがあります。また、整合器内蔵タイプ(裏にネジが2本ついているもの)はケース内部で外さなくてはいけないケーブルがあるのですが(一般的に赤いケーブル)、専門知識がない方が加工した場合に、そのままにされてしまって電波の大幅なロスを招く場合があります。

レコーダーを設置している場合は、壁からのアンテナケーブルが説明書通りにつながっているか再度確認してみましょう。

入力と出力が逆に接続されている場合でも全く映らないのではなく、電波のロスによって一部のチャンネルが映らなくなる場合があります。

ケーブルの中心導体(心線)が折れ曲がってちゃんと挿しこまれていないという場合もあります。

ブースター電源にはLEDインジケーターがついている場合があります。それが点灯しているか確かめましょう。模様替えの時にはずしてしまった、という場合は全くテレビが映らなくなっていると思います。元通り接続し直してください。

また、電源につながるアンテナケーブルは電気を通していますので、先端の加工不良や接触不良があると、ブースターがきちんと動作せず、テレビが映らなくなる場合があります。

一般的にアンテナの電波レベルは1年を通して天候や季節の変化により6前後数値が変化すると言われています。

また壁面のテレビ端子で計測した数値も、実際にテレビのチューナーに届くまでには弱くなっています。さらにケーブルによっては周囲の雑音を拾ってしまうこともあります。4K放送ではアンテナ線が電子レンジの近くを通っている場合、電子レンジを使用している間は視聴障害が起きてしまうといった実験データもあります。

そのため、テレビ端子で計測した際の推奨値は、実際に視聴できる数値よりも十分な余裕を加味したものとなっています。

実際にテレビが視聴できるレベルはどのくらいかというとテレビのチューナー性能によっても異なりますが、以下の数値が確保できれば通常のチューナーでは視聴できるとされています。

チューナー入力値において

ただし望ましい性能としては

参考資料:JEITA(一般社団法人 電子情報技術産業協会)|受信システム計算事例集 3224MHz対応 追補版(2019年2月版)

なお最新版に当たる上記の資料ではBERの適正値は記述が省略されています。2011年12月版の資料では要求性能値として2×10^-4(0.0002)以下と明記されています。同様に衛星放送の要求性能値ではBSが17dB以上と記載されているのに対し、CSは11dB以上とも書かれています。※2 ARIB(一般社団法人 電波産業会)標準規格デジタル放送用受信装置STD-B21(白色雑音のみ)

クラウンクラウンではこれらの適正レベルを考慮したうえで事前電波測定から工事の可否を判断したり、ブースターの調整を行っています。