壁面に設置するデザインアンテナは台座を壁に直接ビスで固定することが多いです。

時々アンテナを解説するウェブサイトなどでも見られますが、「八木式アンテナの場合はビスを打つ必要がありません」というのは間違いです。

屋根の上の八木式アンテナの場合は、アンテナ本体をビスで固定することはありませんが、アンテナを支えるワイヤーを固定するための大きな釘などを外壁や破風(屋根の側面)、鼻隠し(雨どいの付いている部分)に打ち込みます。

雨どいを固定している金具などにワイヤーを固定する方法もありますが、その場合は固定金具本体の強度や固定強度を確認する必要があります。

壁にビスを打ちたくないので屋根の上にアンテナを設置したい、という声を聞くことがありますが、多くの場合壁面の方が防水もしっかりできます。

屋根の上にあるアンテナを支えるワイヤーは年月とともに緩み、破風などに打ち込んだ釘も浮いてきます。

外壁を傷つけたくない、または防水が気になる、という場合は屋根裏にアンテナ設置を行ったり、ベランダの手すりに固定する方法なども検討してみてはいかがでしょうか。

アナログの時に使っていたVHFアンテナ(東京タワーに向けていたアンテナなど)は大振りで、なおかつ既に10年以上経っているものが多いでしょうから、大きな鳥がとまったり台風などの影響で折れてしまうことが多いです。屋根の上を見上げると素子と呼ばれる棒が折れている(もしくは無くなっている)アンテナも多く見受けられます。

ですからできれば撤去してしまった方がいいのですが、同時に地デジ用テレビアンテナが設置されている場合は少し事情が異なります。

一本のマストに同時にいくつかのテレビアンテナ(FMアンテナがついている場合もあります)が設置されている場合、そのうちの一つを取り外すことは思いのほか大変です。

低い位置に設置されているものであればそうでもないかもしれませんが、手の届きにくいもしくは届かない高さに設置されている場合はアンテナマストをいったん倒す必要があります。

そして不要なテレビアンテナを取り外し再度立て直す必要があります。

いったんアンテナマストを倒す際にはアンテナを支えているワイヤーを切断もしくは外す必要があり、またアンテナマストを倒す際にアンテナマストが自重やワイヤーの引っ張りで曲がってしまう場合もあります。

テレビアンテナを撤去する際は一部のみということではなく、一度全部撤去し、必要に応じてテレビアンテナを新しく設置するという方法が一番確実です。

しっかり立っている場合や、新しくアンテナを入れ替える際までそのままにしていてもいいと思います。

一般的にアンテナの電波レベルは1年を通して天候や季節の変化により6前後数値が変化すると言われています。

また壁面のテレビ端子で計測した数値も、実際にテレビのチューナーに届くまでには弱くなっています。さらにケーブルによっては周囲の雑音を拾ってしまうこともあります。4K放送ではアンテナ線が電子レンジの近くを通っている場合、電子レンジを使用している間は視聴障害が起きてしまうといった実験データもあります。

そのため、テレビ端子で計測した際の推奨値は、実際に視聴できる数値よりも十分な余裕を加味したものとなっています。

実際にテレビが視聴できるレベルはどのくらいかというとテレビのチューナー性能によっても異なりますが、以下の数値が確保できれば通常のチューナーでは視聴できるとされています。

チューナー入力値において

ただし望ましい性能としては

参考資料:JEITA(一般社団法人 電子情報技術産業協会)|受信システム計算事例集 3224MHz対応 追補版(2019年2月版)

なお最新版に当たる上記の資料ではBERの適正値は記述が省略されています。2011年12月版の資料では要求性能値として2×10^-4(0.0002)以下と明記されています。同様に衛星放送の要求性能値ではBSが17dB以上と記載されているのに対し、CSは11dB以上とも書かれています。※2 ARIB(一般社団法人 電波産業会)標準規格デジタル放送用受信装置STD-B21(白色雑音のみ)

クラウンクラウンではこれらの適正レベルを考慮したうえで事前電波測定から工事の可否を判断したり、ブースターの調整を行っています。

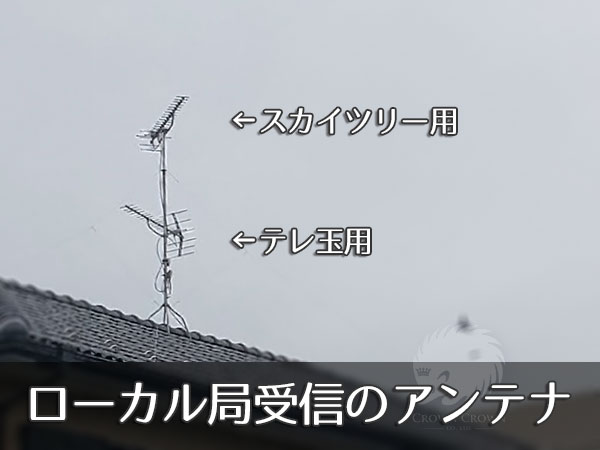

八木式アンテナの場合は一般的なデザインアンテナよりも指向性が強いため、上の写真のように複数のアンテナを設置することが多いです。

指向性が強いと電波を受信する範囲が狭くなるため、他から跳ね返ってくるノイズに強い反面、このように複数のタワーからの電波を同時に受けるのには向いていません。

こういった無指向性アンテナも以前は販売されており、屋根裏に設置することで360度から同時に電波を受信することができました。

実際には若干の指向[特性]があり、一番電波のバランスのいい向きに回転させて設置する必要がありました。

他にもデザインアンテナを複数設置してスカイツリー+ローカル局受信を行う場合もあります。

埼玉県内にもスカイツリー以外の電波塔から地デジを受信するエリアがあり、そのエリアの場合は一つのアンテナで広域放送、NHK、テレ玉が受信できます。

※周辺環境によりそもそもアンテナでの受信が難しい場所もあります。

アンテナ工事と分配器は密接な関係にあります。

屋外に出されたアンテナ配線が、各部屋に分かれるために設置されているのが分配器ですが、ブースターを設置する場合は、この分配器の手前に設置する必要があります。

最近はブースターの電源を分配器近くに設置することが当たり前のようになっており、分配器の近くにブースター用の電源(100Vコンセント)が設置されていることが多くなりました。

ブースタ用電源を室内に設置する場合は、分配器の「電流通過端子」にブースター電源を設置する部屋の配線を接続する必要があります。

また、この分配器が対応している周波数帯によって、BSや新4K8K衛星放送の電波が弱くなってしまうこともあるため、必要に応じて交換する必要があります。

アンテナ工事の際には分配器の場所を確認する必要があることがほとんどです。そのため、分配器のある場所で作業ができるように事前に荷物を移動していただく必要があります。また、浴室天井点検口の場合は、作業中には浴室の仕様はできませんのでご注意ください。

どこにあるかわからない場合は、浴室点検口、クローゼットの中、屋根裏点検口、と確認していきます。クローゼットに屋根裏点検口がある場合は、クローゼットの中身を出しておいていただく必要があります。

2000年よりも以前に建てられた建物の場合などでは、分配器を使用せず、直列つなぎですべてのアンテナ端子がつながっている場合や、軒下やアンテナのマストなどの屋外に分配器が設置されている場合もあります。

分配器がどこに設置されているかはハウスメーカーによって特徴があります。

春分の日の午後2時ごろに設置した事例です。

バルコニー自体は日陰になってしまっていましたが、壁から少し上に持ち上げた場所に取り付けることで問題なく受信できるようになりました。

真夏や真冬だと太陽の高さが大きく異なるため、それらを考慮して考える必要がありますがアプリなどでもアンテナの角度を事前に確認できるものがあります。

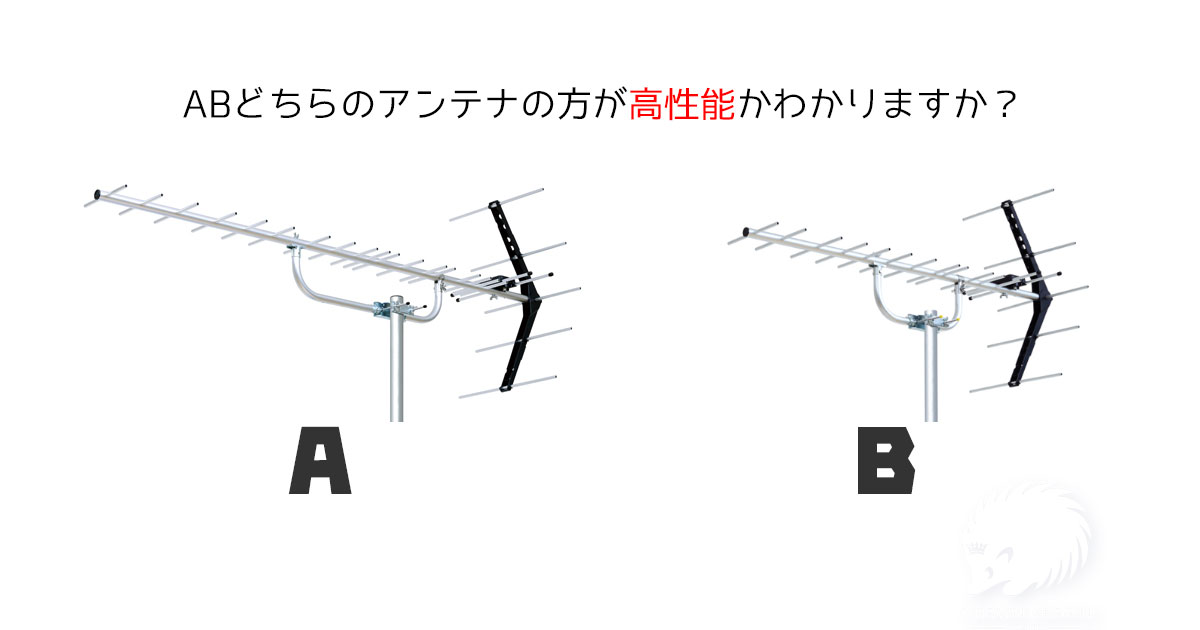

上記の写真はAが20素子のアンテナ、Bが14素子のアンテナです。どちらもDXアンテナの現行製品です。

とすると、Aの20素子のアンテナの方が高性能だと思いますよね。

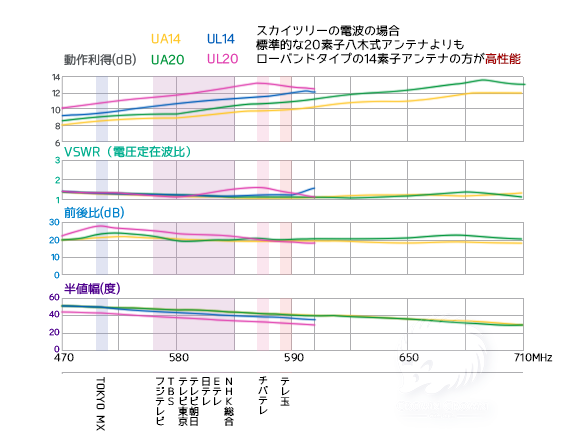

以下の表は写真のアンテナを含め、クラウンクラウンで一般的に用いる八木式アンテナの性能をグラフで表したものです。

写真のアンテナはAがUA20、BがUL14です。

グラフではAが緑、Bが青で表されています。

高性能アンテナとは何か、という問題もありますが、一般的に【動作利得が高い=高性能】と考えてもいいと思います。

そうすると一番性能の高いアンテナはUL20で次はUL14、以下UA20、UA14と続きます。(※東京スカイツリーなどローバンドエリアに限る)

UL20、UL14はローバンドタイプと呼ばれるアンテナです。低い周波数に特化したアンテナであるため、グラフでは途中で線が終わっています。

UHF(地デジ)では物理チャンネル13~52(470~710MHz)までのチャンネルが使えますが、東京スカイツリーの電波は物理チャンネルの16ch、21~27chしか使用していないため、ローバンドタイプのアンテナで十分です。そのためハイバンドの受信を考えず低い周波数の電波が十分に受信できるように作られたアンテナが適しているということになります。

ローバンドタイプのアンテナでカバーする範囲には、東京スカイツリー以外にテレ玉やチバテレの周波数も含まれます。

アンテナの性能が良く、小型で軽いということから、一般的なアンテナ工事会社が使用しているUA20や同等品ではなく、UL14を標準アンテナとしています。

アンテナ本体の価格はもちろんUA20の方が安く、全国的にも普及していますが、東京スカイツリーの電波を受信する際にローバンドタイプ以外の選択肢は考えにくいところです。

多くのメーカーがアンテナ線の外装に採用しているPVC(ポリ塩化ビニル)はそもそも紫外線に強い素材ですが、紫外線や熱による酸化反応により分子結合破壊が起きるのは事実です。

黒いケーブルに含まれるカーボンが紫外線を多少吸着することによって、PVCの分子結合破壊を和らげることになりますが、ケーブルメーカーとして公式にどの程度差があるのかのデータは発表されていないと思います。

原則として日光に当たりにくいところで使用するころを推奨していますが、目立ちにくい白色のアンテナケーブルの使用も場所によってはありうると考えます。

クラウンクラウンでは上記のリスクをご説明したうえでアンテナケーブルの色をお選びいただいています。

屋外での対紫外線耐性が気になる場合は、S-5C-FBではなく、JIS規格で屋外用として定められたS-5C-HFLを使用するのもいいでしょう。

S-5C-HFLは外装がPEとなっています。

その他配管やモールなどを使ってケーブルに紫外線が当たらないようにする方法もおすすめです。

他にアメリカのMIL規格で屋外用と定められているRG6ケーブルを使う方法もあります。CATVなどはこのRG6を屋外用ケーブルとして使用していることが多いようです。

ブログなどで「白いケーブルは1年でボロボロになる」などと書かれているのを見ることもありますが、ケーブルによるものと思われます。

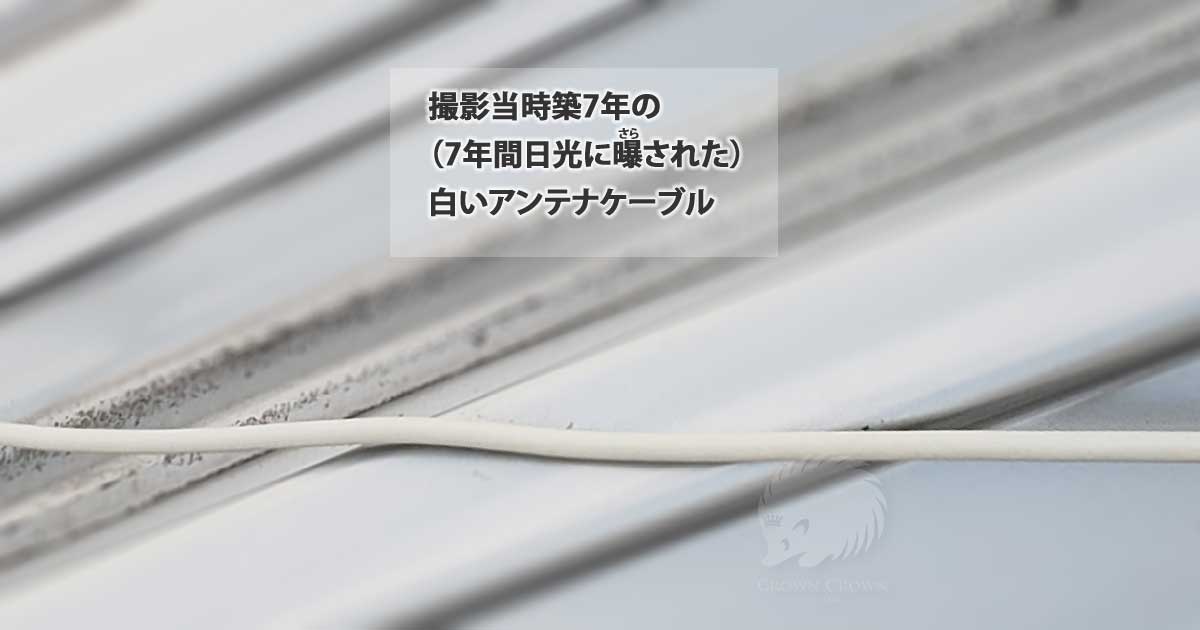

写真は撮影時築7年のセキスイハイムで屋根の上に配線されていたケーブルです。

常に日光に曝され、金属屋根の熱にも直接触れていたにも関わらず、表面上の劣化は全く見られませんでした。

価格の安いケーブルの場合は色に関わらず、耐久性、性能などが落ちてしまうと考えられます。

すぐにボロボロになる、と言っているのは使っているケーブルが低品質のものだからと考えられます。

弊社ではいくつかのケーブルの曝露試験を行っています。

実際に日光に曝したケーブルが数年単位でどのような変化を起こすか、自社施設内で検証しています。

またクラウンクラウンではご希望に応じてS-5C-HFLでの配線工事も承っております。

以下内容は日本産業標準調査会事務局に問い合わせた結果をもとに構成しています。

工事のご依頼やお問い合わせはお気軽にお問い合わせフォームからご連絡ください。

アンテナ工事を行うための資格はありません。

他のウェブサイトで電気工事士の資格が必要だという間違った情報も見られますが、電源を触らなければ電気工事士の資格は必要ありません。

また民間の検定でアンテナ工事を行うための資格のようなものもありますが、工事を行うための資格ではありません。

特にもっともらしく見えるものこそ本体の中身がないものが多いため、国家資格や公的資格と呼ばれるもの以外のものは注意が必要です。

例外として、500万円以上の工事になると建設業許可が必要です。

建設業許可は取得要件が非常に厳しいため、一般的にアンテナ工事の会社では建設業の許可を取得していることは稀です。

ちなみに、建設業許可の有無に関係なく一般的にアンテナ工事会社は建設業になります。

アンテナ工事に関連する資格としてCATV技術者(旧【有線テレビジョン放送技術者】)という資格があります。

一般社団法人CATV技術協会が主催する、テレビジョン放送受信に関しては一番メジャーな資格だと考えられます。

国家資格ではなく、この資格を持っていることで法的に行えるようになることはありませんが、CATVの施工従事者やアンテナメーカー社員などはほぼ必携の資格です。

その歴史は古く、問われる知識も広く深いものとなります。

CATVという名前の通り、本来はケーブルテレビ工事を行う人向けの資格としての位置づけですが、実際の試験範囲にはアンテナによる電波受信の知識も多く問われます。

CATV総合管理技術者、1級CATV技術者、2級CATV技術者と大きく3段階の資格があります。

CATV総合管理技術者は【受信調査】【施工】【システム】【ブロードバンド】の4科目の合格が必要となりますが、このうちの一つでも合格するとその分野でのCATVエキスパートという資格がもらえます。

アンテナ工事を専門的に行う場合は、工事従事者は取っておくべき資格だと考えています。

資格試験では以下のような問題が出されますが、アンテナ工事のプロであれば知識として知っておくべきことばかりです。

例題

穴埋め問題

- 地上デジタルテレビジョン放送では、受信状況がある程度劣化しても誤り訂正機能により画質劣化がなく、誤り訂正能力の限界を超えると急激に画質劣化が生じ【回答】、画面の静止(フリーズ)、受信不能となる。

選択肢:ゴースト、スノーノイズ、パルスノイズ、ビート、ブロックノイズ- 地上デジタルテレビジョン放送のサービスエリアにおける所要電界強度は【回答】dBμV/mと電波法で定められている。

選択肢:47、50、51、60、70- 【回答】とは、QAM信号の直交変調やQPSKなどの位相変調においてマッピングされたデータ・シンボルの座標点をI軸、Q軸の直交座標上にあらわしたものである。

【回答】を観察することで、デジタル変調の正確さ、すなわち信号の品質を把握することができる。

選択肢:クリフエフェクト、遅延プロファイル、等価CN比、ビット誤り率、コンスタレーション- 地上デジタルテレビジョン放送では、雑音や干渉などで発生するデータの誤りを訂正し、情報を正しく復元するために、誤り訂正方式としてRS符号と畳込み符号により二重の誤り訂正を行っている。これらの特性が十分得られるように、送信側でデータの送る順序を並び替えている。この並び替えを【回答】という。

選択肢:セグメント交換、インタリーブ、遅延補正、シンボルインターバル、マルチパス補正- 地上デジタルテレビジョン放送の大きな特性は、マルチパスに強くSFNの構築が可能という点である。これらに重要な役割を果たすのがOFDM信号に付加された【回答】である。【回答】は、OFDM変調器で生成されたシンボルごとのOFDM波に対して、信号長に余裕を持たせるために、その波形の末尾の一部分をコピーして先頭部分に付加するものである。

選択肢:ガードインターバル、有効シンボル長、フィルタバンク、ワンセグ、マルチキャリア

その他過去問題は以下のページで確認することが可能です。

ほとんどの方が知っている国家資格の一つです。

独占資格と呼ばれるものの一つで、例えば電気工事についてはこの資格なしに行うことはできません。

アンテナ工事では、まれにブースター用の電源確保のために電気工事を行うことがあります。

その際には一番簡単な第二種電気工事士で構わないので、資格所持者が直接工事を行う必要があります。

資格者が指示、監督を行う場合でも、無資格者が工事を行うことは法律違反となります。

このFAQ編集時点で、最年少資格取得者は小学3年生です。とはいえこれは極端な事例で、一般的には高校卒業レベルの資格と言えます。

この資格が取れない人が仕事で電気に触るのは恐ろしいくらい簡単な資格ですが、まだまだ無資格で電気工事を行う業者がいることも事実です。

一般の人にはなじみの少ない資格ですが、情報通信に関する国家資格です。

ただしこれはアンテナの工事ではなく、情報通信線の工事に関する資格です。

電話線やLANケーブルなどの接続工事の資格ですので、アンテナ工事会社によっては関連業務として有資格者が工事を行っていることもあると思います。

AI種(アナログ)、DD種(デジタル)それぞれ第一種~第三種まであり、AI一種、DD一種の両資格所持者は申請によりAI・DD総合種という資格を取得できます。

無線設備の技術操作に関する国家資格です。

無線ということで、テレビの電波に関しても勉強します。

また電波法も試験範囲となりますので、資格としては若干の共通点はあるもののほとんど無関係の資格です。

趣味でアマチュア無線局を開局する人や、自衛隊で取得する人などもいます。

国家資格である施工管理技士の中で最も新しく2019年に新設された資格です。

工事を行う人が持つものではなく、大規模な電気通信工事(アンテナ以外にLAN配線や光配線など)の現場監督や、施工品質管理、設計など多岐にわたり管理・監督する能力を認める資格です。

1級の資格を持っていると、建設業許可の電気通信工事業における主任技術者として認められます。

建設業許可を持っていないと500万円以上の工事を請け負うことができません。

国家資格である技能士の中で電気通信に関連するのはこの資格です。

1級~3級まであり、1級、2級は受験資格と実技試験があります。

ただし問われる知識と技術は光ファイバーやLANケーブルの配線施工が主だったものなので、アンテナ工事に関係しているとはいいがたいものです。

電気工事や一部の電気通信工事については無資格での工事が法的に禁じられていますので、これについては資格を取得していくことが必須となります。

アンテナ工事に関してはほとんどの作業で絶対必要な資格や免許はありませんが、技術者として最低限必要な知識はあると思います。

しっかりとした知識の上にこそ、しっかりとした施工が可能になることは明らかです。

知識不足で行う工事はDIYの延長にすぎないのではないでしょうか。

他社様の手直しをしていても、しっかりとした知識、理論に基づいて工事を行っていない施工会社が多いことが目につきます。

またアンテナ工事に限らず安全施工の観点から、屋根上の作業は命綱の設置とフルハーネスの着用が義務付けられています(建設業は5m以上、その他の業種は6.75m以上)。

資格ではありませんが法律で決められていることという意味では同様に大切なことです。

命綱を設置せずに屋根の上でアンテナを立てている工事業者は法令違反となりますので、そういった工事業者への工事依頼はやめましょう。

参入障壁が低く見られがちなこの業界の課題です。