地上デジタル放送(地デジ)のUHF帯電波は、比較的壁や屋根を越えて受信できることが多く、当社でも屋根裏へのアンテナ設置工事を多く手掛けています。実際に、屋根裏にアンテナを設置することで屋根瓦などを通して電波を受信できるケースが多数あります。

屋根裏は屋外に比べて天候の影響を受けにくく、アンテナの劣化を抑えることができます。また、一般的に壁面設置よりも高さを確保できるため、受信環境が良くなることが多いのもメリットの一つです。ただし、建物の構造や周囲の環境によっては屋根裏設置が適さない場合もあるため、事前の電波測定が重要となります。

近年ではあまり見かけなくなった室内アンテナですが、かつてはテレビの上や横に設置することが一般的でした。当時は電波が弱い場合、窓際に移動させることでガラス越しの電波の方が壁を通るよりも良好に受信できると言われていました。

しかし、現在では住宅の断熱性能が向上し、ペアガラスや複層ガラスの普及により事情が変わっています。これらのガラスには金属コーティングが施されていることが多く、このコーティングが電波を反射するため、ガラス越しの電波受信が以前ほど良くないケースもあります。特に高気密・高断熱の住宅では、室内での電波の減衰が大きくなるため、屋外または屋根裏での設置が推奨されます。

屋根裏で地デジアンテナを設置できる場合でも、BSアンテナやスターリンクなどの衛星通信アンテナは屋根裏には設置できません。その理由は、衛星放送や衛星通信は光を通さない物体(例えば屋根や壁)を透過しない電波を使用しているためです。地デジの電波はある程度の障害物を通過できるのに対し、BS・CS放送やスターリンクは衛星からの電波を直接受信する必要があるため、必ず開けた屋外に設置する必要があります。

地デジアンテナの設置を検討する際は、環境に適した方法を選び、最適な受信環境を整えることが大切です。

スターリンクのアンテナは、北方面の空が開けている場所に設置するのが一般的です。具体的な設置場所は以下の4つがあります。

地面に設置する場合、もちろん原則として土地の所有権や使用権に問題がないことが大前提ですが、固定をするのか一時的に仮置きするのかによっても異なります。

スターリンクキットに付属の自立スタンドの足の先端には小さな穴があります。この穴に細いペグ(テントなどを固定するときに使う杭)などを打ち込んだり、地面に打ち込んだペグと結び付けるのもいいでしょう。またはペットボトルなどに水を入れた簡易的な水嚢や、大きめの石などを重りにしてもいいかもしれません。

建物の屋根や屋上に設置する場合、建物の構造や強度を考慮して設置する必要があります。また、設置する建物が高い場合は、風の影響を受けやすく、強風の日にはアンテナが倒れる可能性があるため、注意が必要です。

屋根の上の場合はBSアンテナなどを設置するような強度の強い屋根馬と呼ばれる脚を使い、これを四方から十分な強度のワイヤーで固定し、この屋根馬の上にアンテナを連結させる方法があります。ただしテレビアンテナと異なり、スターリンクのアンテナは本体自体が自ら動いたり、BSアンテナに比べて雪が積もりやすい角度になることが多いことなどから、ワイヤーの固定方法には十分な配慮が必要です。テレビアンテナの設置ではあまり見かけませんが、ターンバックルと言う金具などを用いた固定方法がおすすめです。

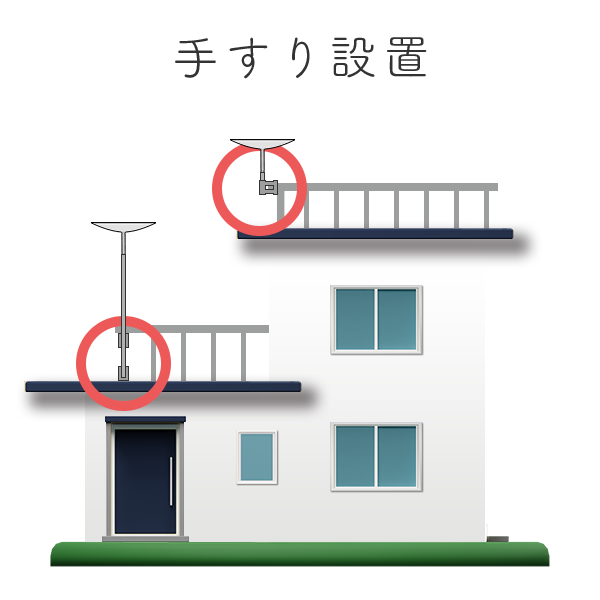

建物の外壁やバルコニーのフェンス・手すりに設置する場合、建物の構造や強度を考慮して設置する必要があります。

建物の外壁の場合、アンテナ本体は軒下ではなく軒よりも高い位置まで上げる必要があります。標準の第2世代のアンテナ(レクタングルタイプ)は重量が3㎏弱あるため、しっかりとした設置が必要です。

同様にフェンスなどに固定する場合、固定強度も注意しなくてはいけませんが、フェンス自体の強度もしっかり考慮する必要があります。

自立柱(ポール)に設置する場合、地盤やポールの強度を考慮して設置する必要があります。また、ポールの高さが高い場合は、風の影響を受けやすく、強風の日にはアンテナが倒れる可能性があるため、注意が必要です。

スターリンクから純正のポール(グランドポールマウント)も発売されていますが、日本国内ではパナソニックSPTからスッキリポールやカラーEポールと言うものも発売されています。スターリンク用ではないのでこのポールにアンテナを設置するには別途部品が必要になりますが、ポール自体には倒壊しづらくするためのオプションの他に、長さやカラーバリエーションもあり

以上がスターリンクのアンテナの主な設置場所についての説明です。ただし、条件によってはそれぞれの設置場所で細かく場所が分かれる場合があります。

クラウンクラウンはスターリンクの取付工事の実績が多く、施工に必要な電気工事業の登録もあり安心して工事をご依頼いただけるように努めています。

工事料金表も公開しておりますので是非ご確認ください。

スターリンクの標準的なアンテナキットは2025年4月12日時点で55,000円です。

消費税や送料が別途かかっていましたが、現在は消費税・送料込みの金額になっています。

月額費用についてはこちらのページでまとめています。

スターリンク月額費用が4,600円の新プラン開始

スペースX(Space Exploration Technologies Corp.)は、アメリカの宇宙開発企業で、イーロン・マスク氏が創設しました。スペースXは、再利用可能なロケット技術の開発と、宇宙輸送サービスの提供に注力しています。

スペースXは、宇宙産業の革新的な手法を取り入れており、宇宙開発のコストを大幅に削減することを目指しています。再利用可能なロケットの開発により、ロケットの部品や設備を再利用することで、従来の使い捨て式のロケットに比べて宇宙輸送のコストを大幅に削減することに成功しています。

スペースXは、宇宙輸送サービスの提供に加え、スターリンクという衛星インターネットサービスの提供も行っています。スターリンクは、高速かつ安価なインターネット接続を提供することを目的に、数千個の衛星を軌道上に配置することで、地球上のどこにいても高速かつ安定したインターネット接続を提供することができます。

スペースXは、宇宙開発に関する先進的な技術を開発することで、人類の宇宙探査や、宇宙ビジネスの発展に貢献しています。

まず大前提として、ブースターは電波を強くするものですが、品質を良くするものではないと考えたほうがいいでしょう。もともと直接テレビにつないでも受信できないレベルの電波では、基本的にはブースターを使ったところで映るようになることはありません。

建物内で分配されたり、アンテナ線を長く引くことにより減衰する(弱くなる)電波に、あらかじめ余力を与えると考える方が正しいです。ですが、これはいくらでも強くできるわけではなく、ブースターには定格出力というものがあります。この定格出力を超えてしまうと、ノイズが大きくなり結局安定した受信ができなくなります。そのためブースターは適切な場所に、適切な調整を行って設置する必要があります。

どのくらいの強さ、品質の電波がチューナーに入力できれば問題ないか、また同様にどの程度の強さ、品質の電波が壁のテレビ端子で必要かをまとめたデータがあります。

推奨値と実際に受信できる値では違いがありますが、実際に視聴できるレベルで言うと

地デジで34dBμV、MER22dB、BER0.0002以下が最低ラインです。(※チューナー入力レベル)

JEITAでは推奨条件として46dBμV~89dBμVとしています。

ここから逆算していきますが、壁端子~テレビチューナーまでで電波の強さが3~5dBμV程度落ちます。

また季節や天候の変化でそもそもの受信レベルが6dB程度変動すると言われています。

そのため最低で壁端子で57dBμV以上の電波レベルが望ましいでしょう。

JEITAの資料によると、5分配器を通り30m先に2口の壁端子があり、分配器からブースターまで10mの配線があった場合、地デジの電波はこの経路だけで20~22dBの減衰があります。つまり、ブースター設置場所(アンテナ直下10m先と想定)で79dBμVの電波強度が望ましいと考えられます。

アンテナ直下0mではさらに1.5dBの損失が起こる前なので、アンテナ直下測定で80dBμVというのがブースター不要の数値と計算できます。

実際にはアンテナ線の長さや使用している分配器、壁端子等によっても変わってくるので60dBμV以上はお客さまと相談、としています。

BSアンテナが絡んでくると話はまた変わってきます。BSアンテナはどの家に設置してもしっかり設置できていれば受信レベルはほぼ変わりません。

ですから基本的には分配数などの経路部分のみで考えられるのですが、地デジアンテナと決定的に異なるのは、BSアンテナは電気が流れていないと電波を送れないという点です。

BSアンテナの先端はコンバーターという機器が設置されており、宇宙の衛星から届いた高周波を家庭用の周波数に変換する機能を持っています。そのため電機が必要なのですが、ブースターを設置した場合はブースターから安定して電気を流すことができます。ブースターを設置しなかった場合はテレビなどから「BS電源」をONにして電気を流す必要があります。

ここで問題になるのが、第一にこの経路で電気が流せるかどうかです。途中、壁のテレビ端子が電流通過型(電源挿入型などともいう)ではなかった場合、この端子を交換しなくてはいけません。また分配器が1端子電流通過型だった場合、電流通過端子以外につながっていたなら、配線の組み換えをしなくてはいけません。もちろんテストを行う手間がかかりますので、当社の場合はこの作業は有料です。

第二に複数の場所でBS放送を視聴する場合です。電気が流せるかどうかの問題で言うと、分配器が1端子電流通過型だった場合、BSを視聴するときには電流通過端子につながっているテレビなどから常にBS電源が送られている必要があります。レコーダーなどには常時電源ONの設定がありますが、テレビの場合は「そのテレビでBSを視聴、もしくはHDDに録画している時だけ電気を流す設定」しかないことも多いです。

その場合は、各テレビが見る時それぞれ電気を流せるように、分配器を全端子電流通過型に置き換えるのですが、同時に複数個所から電気が流れた場合にテレビがエラーで止まってしまうことがあります。

理想としてはブースターのように、一つの特定の機器から常にBS電源を送り続けることですが、例えばそれがレコーダーだった場合、レコーダーを外してしまうと別途何かしらの処置が必要になったり、工事後にも手間がかかってしまうことがあります。

そのため、BSについては3分配移譲されている場合は原則としてブースターを設置することを強く推奨しています。

もうずいぶん前の話になりますが、テレビ放送がアナログ時代は、電波測定器(レベルチェッカー)では電波の強さしか測ることができず、実際にテレビにつなげてみないと細かいノイズを確認することができませんでした。電波が非常に強く受信できているのに、高圧電線などの影響でメダカが泳いでいるようようなパルスノイズ(メダカノイズ)やゴースト(二重映像)が出現することがありました。当時はテレビを見ながら何度もアンテナの方向や高さを調整し直すということが多くありました。

今はデジタル放送になったことでそういったノイズはありませんので、測定器で受信する各チャンネルの電波強度、MER(またはSNR)、BERなどを確認します。つまりアンテナ工事をするときにテレビは無くても大丈夫です。

アンテナ工事の際にテレビがあってもなくても基本的な確認は測定器で行うことが肝心です。テレビの画面でも電波状況を確認するメニューがありますが、専門の機械と異なりテレビの補助的機能であり、メーカーなどによっても基準がさまざまです。

なおクラウンクラウンではテレビの初期設定などは無料で行っております。テレビ裏の配線は有料となりますが、それぞれ必要に応じてついでにご依頼いただけます。

分配器や壁のアンテナ端子は対応周波数が決められています。

DXアンテナの商品紹介ページ

この対応周波数が低いと、4K放送の電波が著しく弱くなってしまう場合があります。

FD-74Lはやや古い分配器ですが、対応周波数で言うとBS4Kの一部のチャンネル(BS右旋のBS4Kチャンネル)は対応しています。

ただし、直付けタイプなので電波漏洩や混入を考えると交換も検討しましょう。

※2017年に改正・2018年に施工された電波法により、一定以上の電波漏洩は違法となりました。設置場所などによっては交換が必要とされる場合もあります。

※同様に新しい分配器でも使っていない分配端子にはダミー抵抗の設置が必要です。

もっと古いと対応周波数が10~770MHz(BS非対応)のものや、初期のBS対応品として10~1895MHz対応品などもありますが、通常のBS放送とBS4K(右旋)を視聴するには1490MHz程度まで対応していれば大丈夫です。とはいえ、そのくらい古い規格だと電波の劣化も現在のものより大きいので、新品に変えた方がいいでしょう。

ケーブルに関しては5C2Vなどのシールドのない古いケーブルや3Cなどの細いケーブルは取り替えなくてはいけないと言われることもありますが、これも配線の経路や長さによっては問題なく視聴できることもあります。

実際に視聴に影響があるのか計測してから必要に応じて工事を行うのでもいいでしょう。特に壁の中の配線は後から取り替えられないことが多いので、費用もかさみ、見た目にも大きな影響があります。

地デジ化した時に「今のアンテナ線は古いので取り替えなくてはいけません」という押しつけなのか工事担当者の知識不足なのかわかりませんが、不要な配線引き直し工事が多発しました。

もちろん最新規格に取り替えるのは悪い事ではありませんが、必ずやらなくてはいけない工事なのかどうかは確認したうえで工事を依頼しましょう。